建设机场地面气象站需遵循国际民航组织(ICAO)和中国民航局的严格标准,确保气象数据的准确性、及时性和可靠性,以支撑航班安全运行。以下从选址、设备、技术、法规、维护等维度展开说明:

一、选址与环境要求

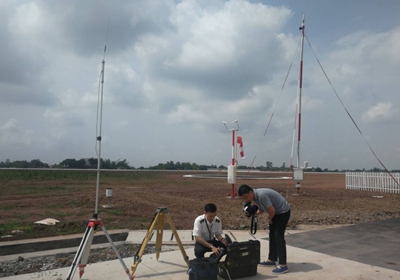

地理代表性

气象站需覆盖机场核心区域,例如跑道两端、滑行道附近,且与机场标高差小于 20 米。避免选择在水泥地面、建筑物或树木附近,确保气流畅通。例如,自动气象观测设备与孤立障碍物的距离应不小于障碍物高度的 3 倍,与成排障碍物的距离不小于 10 倍。

净空与电磁环境

雷达选址:天气雷达需避开高压线、工业干扰源,天线 3 公里高度射束应覆盖重要天气频发区。

电磁兼容性:雷达站半径 450 米内无金属建筑物,800 米内无有源干扰源。

极端环境防护

防雷设计:需符合 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》,例如安装玻璃钢避雷针,接地电阻小于 4Ω。

防冻与加热:在寒冷地区,风速仪、降水传感器需配备加热装置,防止结冰影响测量。

二、设备选型与安装规范

核心设备配置

跑道视程(RVR):需配置大气透射仪或前向散射仪,安装高度 2.5 米,精度要求 ±5%(2-10 公里)。

风传感器:超声波风速仪精度需达 ±0.1m/s,风向精度 ±2°,安装高度 10 米。

多要素集成:采用六要素一体式传感器(如 FT-CQX6),同时监测温湿度、气压、降水等,减少设备间误差。

冗余与备份

传感器冗余:每条跑道配置 3 套 RVR 传感器(如前向散射仪),分别位于接地地带、停止端和中间地带。

通信冗余:采用有线(光纤)和无线(4G)双链路传输,例如天府国际机场通过多路通信线路冗余设计,确保数据不中断。

安装标准

温度 / 湿度传感器:距跑道中心线 90-120 米,高度 1.5 米。

降水传感器:距其他设备不小于 3 米,筒口高度 0.7 米。

三、数据处理与传输

实时数据生成

自动气象观测系统(AWOS):每 30 秒更新一次数据,生成 METAR(例行天气报告)和 TAF(机场预报),并通过 AFTN(航空固定电信网)和民航气象数据库同步发布。

智能算法应用:例如江苏扬泰机场的 “爱美翼” 平台,利用 AI 模型融合雷达、卫星数据,提前 87 分钟预警强对流天气,准确率达 91.3%。

数据交换标准

IWXXM 格式:自 2020 年起,国际气象情报交换需采用 XML 格式,支持更精细的数据传输(如空间天气咨询)。

国内标准:中国民航要求气象数据符合《民用航空气象地面观测规范》,并与国家气象局数据共享。

四、法规与合规性

国际标准

ICAO 附件 3:规定气象站需提供云高、垂直能见度、风切变等数据,并符合人员资质要求(如预报员需持照上岗)。

WMO 精度要求:例如 CO?监测精度需达 0.1ppm,以支持长期气候研究。

国内法规

《民用航空气象探测设施及探测环境管理办法》:明确设备安装、维护、校准流程,例如自动气象站每两年需计量校准。

防雷规范:需符合 QX/T2-2016《新一代天气雷达站防雷技术规范》,安装防侧闪避雷针。

五、维护与校准

定期维护

日维护:检查设备状态、清理传感器灰尘。

季维护:校准风速仪、能见度仪,例如四川遂宁机场每两年委托专业机构校准设备。

年维护:全面检修供电系统、通信模块,并备份历史数据。

故障应急

备用设备:配置移动式综合气象观测设备,在主设备故障时启用。

人工观测:保留人工观测能力,例如记录云状、天气现象。