公路交通气象监测站作为保障道路交通安全的重要基础设施,其科学合理的设置直接关系到气象数据的准确性、及时性和实用性。根据交通运输部、中国气象局等部门发布的规范文件以及实际建设经验,公路交通气象监测站的设置需综合考虑地理环境、气候特征、交通流量等多重因素,形成覆盖全面、布局合理、功能完善的监测网络。

一、选址原则与技术要求

1. 代表性原则

监测站应设置在能反映路段典型气象特征的位置,避免局部地形(如山谷、桥梁、隧道口)的干扰。根据《高速公路交通自动气象站(点)建设规范》,站点需距离障碍物(如树木、建筑物)至少10倍于障碍物高度,确保风速、降水等数据的准确性。例如,在易结冰路段,站点应优先布设于桥梁、背阴坡等易发路段上游1-2公里处,以便提前预警。

2. 交通需求导向

监测站的密度需结合交通流量和事故率调整。交通运输部2020年文件明确,高速公路重点路段(如山区、团雾高发区)监测站间距不宜大于10公里,普通国省道可放宽至20公里。对于连续长下坡、急弯等高风险路段,需加密布设,形成“点-线-面”结合的监测体系。

3. 设备技术标准

气象监测设备需满足《交通气象观测规范》(JT/T 714-2008)要求,包括:

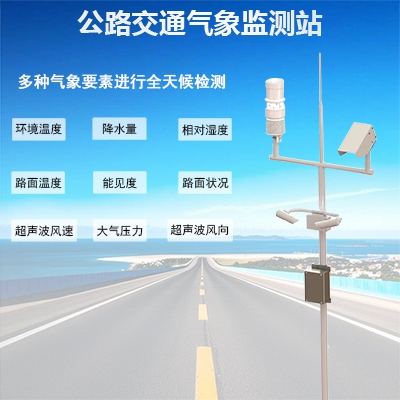

六要素监测:温度、湿度、风速、风向、降水、能见度为基本配置,高寒地区需增加路面温度、积雪深度监测。

数据精度:能见度监测误差不超过±10%,风速±0.5m/s,温度±0.5℃。

通信与供电:采用双通道传输(4G/光纤),配备太阳能电池板与备用电源,确保断电后持续工作72小时以上。

二、分类分级设置标准

1. 高速公路监测站

一类站:布设于交通枢纽、特长隧道群等关键节点,配备全要素监测设备及视频监控,数据刷新频率≤5分钟。

二类站:覆盖常规路段,监测基础气象要素,数据刷新频率≤10分钟。例如,京港澳高速湖南段通过增设26个二类站,使团雾预警提前30分钟发布,事故率下降40%。

2. 普通公路监测站

以低成本、易维护的简易站为主,重点监测能见度和路面状态。中国气象局2024年案例显示,内蒙古S101省道通过设置20个简易站,冬季雪灾预警覆盖率提升至85%。

3. 特殊场景适配

跨海大桥:需增加盐雾浓度监测,设备防腐等级达IP66。港珠澳大桥气象站采用超声波风速仪,抗台风能力达16级。

高原公路:青藏公路那曲段监测站配备紫外线辐射传感器,为高原行车健康防护提供数据支持。

三、建设与运维规范

1. 施工要求

基础建设需避开路基软弱带,观测场面积不小于4m×6m,设备安装高度符合规范(如风速仪距地面10米)。

防雷接地电阻≤4Ω,确保在强对流天气下的安全性。

2. 数据质量控制

建立三级校验机制:设备自动校准(每日1次)、人工现场核查(每月1次)、省级平台交叉验证。交通运输部全国联网平台数据显示,2023年数据有效率达98.7%。

3. 跨部门协同

气象与交通部门共享监测数据,建立联合预警平台。例如,江苏交通气象服务系统整合全省1200个监测站数据,实现“监测-预报-管控”闭环管理。

四、未来发展趋势

1. 智能化升级

引入AI算法预测短时强降水导致的积水深度,如浙江试点应用的毫米波雷达可提前1小时预测路面积水风险。

2. 车路协同扩展

通过5G将气象数据实时推送至车载终端,特斯拉等车企已开始接收交通气象站发布的团雾预警信号。

3. 绿色低碳设计

新一代监测站采用风光互补供电,碳排放较传统站点降低70%,符合交通运输部“十四五”绿色公路建设要求。

公路交通气象监测站的科学布设,是构建“平安交通”的重要基石。随着技术进步与标准完善,未来监测网络将更加精准、高效,为公众出行筑牢安全防线。相关部门需持续优化布局,强化数据应用,让气象服务真正成为交通安全的“千里眼”和“顺风耳”。